Peran Strategis Perkebunan Kelapa Sawit Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Perkebunan kelapa sawit bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kelestarian ekosistem planet bumi.

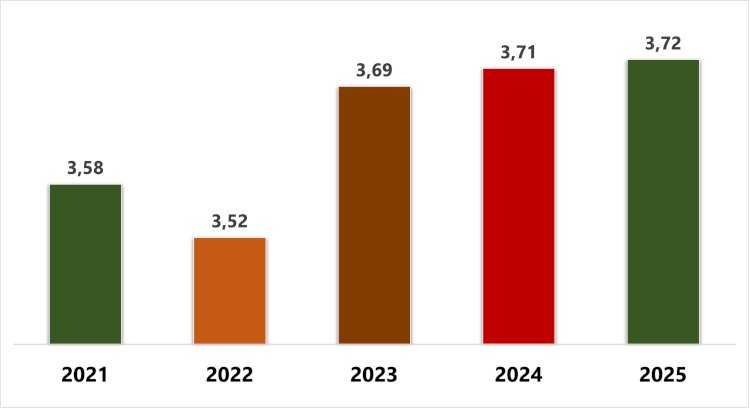

Data terbaru yang dipublikasikan oleh World Meteorological Organization (2025) menunjukkan bahwa konsentrasi gas karbon dioksida (CO₂) di atmosfer bumi pada tahun 2024 telah mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 423,9 ppm. Angka tersebut meningkat sekitar 3,5 ppm apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2018), konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi mengalami peningkatan signifikan sejak periode pra-industri (1800-an) hingga saat ini (PASPI, 2023). Konsentrasi CO₂ di atmosfer meningkat dari sekitar 280 ppmv (part per million volume) pada tahun 1800-an menjadi 353 ppmv pada tahun 1990 dan terus naik menjadi 379 ppmv pada tahun 2005. Selanjutnya, konsentrasi tersebut meningkat menjadi 396 ppmv pada tahun 2013, 399 ppmv pada tahun 2015, dan mencapai 407 ppmv pada tahun 2018 (IEA, 2013; 2016; 2019).

Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyebab utama perubahan iklim global (global climate change) dan pemanasan global (global warming). Hal ini disebabkan oleh dominasi emisi CO₂ terhadap total emisi gas rumah kaca di atmosfer (Olivier et al., 2022).

PASPI Monitor (2025) dalam jurnal berjudul Kontribusi Industri Sawit Indonesia dalam Pengendalian Emisi GRK Global menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kelestarian ekosistem planet bumi. Secara alamiah, proses fotosintesis pada perkebunan kelapa sawit merupakan mekanisme pemanenan energi surya melalui penyerapan CO₂ dari atmosfer bumi yang kemudian disimpan dalam biomassa tanaman sawit.

Melalui proses fotosintesis tersebut, energi matahari dan karbon dioksida diubah menjadi minyak sawit, biomassa, serta sebagian disimpan dalam bentuk cadangan karbon organik pada lahan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Henson (1999) dan Murphy (2024), perkebunan kelapa sawit diketahui mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi sebesar 161 ton CO₂ per hektare per tahun dengan tingkat penggunaan kembali (respirasi) sebesar 96,5 ton CO₂ per hektare per tahun.

Dengan demikian, net carbon sink (NCS) atau serapan karbon bersih dari perkebunan kelapa sawit mencapai 64,5 ton CO₂ per hektare per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki potensi signifikan sebagai NCS karena kemampuannya dalam mengurangi konsentrasi CO₂ di atmosfer bumi (PASPI Monitor, 2021; 2023d).

Kemampuan serapan karbon pada perkebunan kelapa sawit bahkan dilaporkan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hutan (PASPI Monitor, 2023b). Hasil serupa ditunjukkan oleh studi Uning et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa tanaman kelapa sawit mampu menyerap emisi dua kali lebih tinggi apabila dibandingkan kemampuan hutan yang hanya mencapai 32 ton CO₂ per hektare per tahun.

Selanjutnya, Santosa et al. (2023) melaporkan bahwa kemampuan penyerapan karbon dioksida oleh tanaman kelapa sawit mencapai 51,9 Mg CO₂ eq per hektare per tahun, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hutan yang memiliki nilai 51,1 Mg CO₂ eq per hektare per tahun. Perbedaan tersebut dapat dipahami mengingat bahwa hutan tropis umumnya didominasi oleh vegetasi yang telah berumur tua atau dewasa sehingga laju fotosintesisnya mendekati setara dengan laju respirasi (Soemarwoto, 1992).

Dengan asumsi net carbon sink pada perkebunan kelapa sawit sebesar 64,5 ton CO₂ per hektare per tahun (Henson, 1999; Murphy, 2024), perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki kapasitas signifikan dalam mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi.

Volume CO₂ yang diserap oleh perkebunan kelapa sawit bergantung pada luas areal tanamnya. Pada tahun 1980, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 294,5 ribu hektare, total volume CO₂ yang diserap mencapai sekitar 19 juta ton CO₂ per tahun. Seiring dengan peningkatan luas areal perkebunan menjadi 16,8 juta hektare pada tahun 2025 (Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2024), volume karbon dioksida yang diserap juga meningkat secara signifikan menjadi sekitar 1.086 juta ton CO₂ per tahun.

Perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Peran ini dapat dipandang sebagai bentuk aforestasi, yakni penciptaan fungsi kehutanan di luar kawasan hutan. Melalui proses fotosintesis dan biosquestrasi, karbon yang diserap oleh tanaman kelapa sawit diubah menjadi stok karbon organik (PASPI, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Chan (2002) menghitung besaran biomassa dan stok karbon (above ground biomass) hasil carbon sequestration pada perkebunan kelapa sawit, yaitu berkisar antara 5,8 ton per hektare (pada tanaman belum menghasilkan) hingga 45,3 ton per hektare (pada tanaman berumur 20–24 tahun) dengan rata-rata sebesar 30 ton karbon per hektare.

Temuan serupa diperoleh dalam studi Kusumawati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit berumur satu tahun memiliki stok karbon sebesar 43,5 ton per hektare, sedangkan perkebunan berumur 28 tahun memiliki stok karbon sebesar 74,7 ton per hektare. Selain itu, studi Khasanah (2019) mengungkapkan bahwa rata-rata stok karbon pada biomassa di atas tanah di perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 40 ton per hektare.

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi penyimpanan karbon (carbon stock) pada perkebunan kelapa sawit terus meningkat seiring dengan pertambahan usia tanaman. Dengan mekanisme tersebut, perkebunan kelapa sawit Indonesia berperan nyata dalam mengurangi konsentrasi CO₂ di atmosfer bumi. Semakin luas areal perkebunan dan semakin tinggi produktivitas tanaman sawit maka semakin besar pula volume emisi karbon dioksida yang dapat diserap dari atmosfer bumi.