Membantah Tudingan Kelapa Sawit yang Dikaitkan dengan Deforestasi

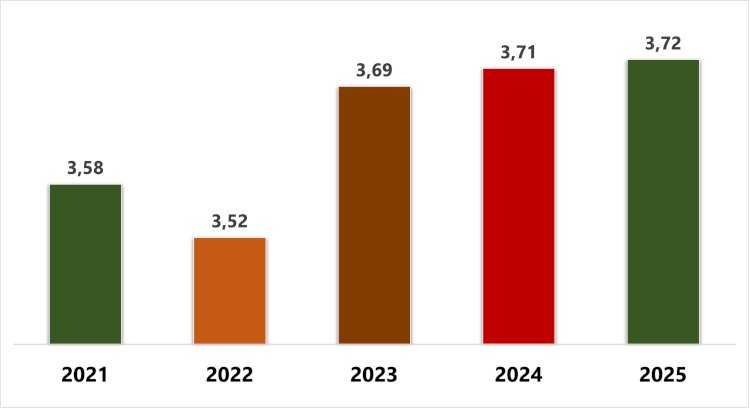

Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari sekitar 1,1 juta hektare pada tahun 1990 menjadi sekitar 16,8 juta hektare pada 2024 atau meningkat sekitar 15 juta hektare dalam kurun waktu tiga dekade.

Berbagai isu lingkungan memang seringkali dikaitkan dengan ekspansi perkebunan sawit tersebut. Namun maksud dari deforestasi (terms and definition) juga terdapat perbedaan baik antar-para ahli, berbeda antar-NGO, dan berbeda dengan yang dianut di Indonesia dengan negara lainnya. Lantas, bagaimana memahami polemik isu deforestasi tersebut?

Perbedaan Definisi Hutan dan Deforestasi

Berdasarkan laporan oleh HG. Lund (2013) berjudul Definitions of Forest, Deforestation, Afforestation, and Reforestastion ditemukan bahwa definisi hutan berbeda-beda dilihat dari aspek administratif, land cover, land use, land capability, serta ditemukan hampir 1.600 pengertian forest dan 240 definisi tree di berbagai negara dunia baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.

Di Indonesia, definisi formal hutan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan mengartikan "hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan". Sementara FAO (2018) dalam Global Forest Resources Assessment berjudul Terms and Definitions mendefinisikan hutan sebagai "hamparan daratan yang lebih dari 0,5 hektare dengan pepohonan lebih tinggi dari lima meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon mampu mencapainya ambang batas di tempat. Hal tersebut belum termasuk lahan yang sebagian besar diperuntukkan bagi sektor pertanian atau perkotaan".

Perbedaan definisi tentang hutan tersebut mempengaruhi pengertian tentang deforestasi. Definisi deforestasi juga bervariasi antar-negara atau lembaga mengikuti variasi pengertian hutan yang dianut. Misalnya, Bank Dunia mengartikan "deforestasi sebagai hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara atau hilangnya tutupan hutan yang tidak menghasilkan kayu". Sedangkan deforestasi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30/2009 adalah "perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tak berhutan yang diakibatkan kegiatan manusia".

Dengan demikian sangat jelas bahwa dengan variasi definisi hutan, juga akan membuat pengertian deforestasi bervariasi antar-negara. Laporan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) berjudul Asal-Usul Lahan Perkebunan Sawit dan Polemik Deforestasi yang diterbitkan tahun 2021 menemukan, semak belukar (shrub) di Indonesia tidak dikategorikan sebagai hutan di negara-negara tropis, sebaliknya dianggap sebagai hutan jika menggunakan definisi hutan di Eropa. Demikian juga dengan padang rumput savana, yang oleh definisi hutan Eropa tidak dapat dikategorikan sebagai hutan, sebaliknya negara-negara Afrika menggolongkan savana sebagai hutan.

Historis Deforestasi Hutan di Dunia

Dalam laporan FAO (2012) berjudul States’s of The World Forest disebutkan bahwa deforestasi telah terjadi sejak lama yakni sebelum periode tahun 1700-an. Bahkan, deforestasi hutan kawasan iklim non-tropis di Eropa dan Amerika Utara sangat intensif terjadi sebelum tahun 1700-an.

Tingkat deforestasi hutan tropis terjadi belakangan yang mencapai puncaknya pada tahun 1900-an. Deforestasi total yang terjadi di Eropa dan Amerika mengonfirmasi bahwa tidak adanya spesies endemik kawasan negara tersebut yang dapat dijumpai saat ini.

Kawasan Negara Driver Deforestasi Dunia

Dikonfirmasi dari laporan European Commission (2013) berjudul The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation, luas deforestasi global periode 1990-2008 mencapai 239 juta hektare. Top-3 kawasan yang menjadi driver deforestasi global tersebut adalah Amerika (40 persen), Afrika (31,6 persen), dan Asia (26,2 persen).

Asia Tenggara sebagai kawasan produsen minyak sawit memiliki pangsa deforestasi yang relatif kecil yakni hanya sekitar 19 persen.

Sektor dan Komoditas Driver Deforestasi Dunia

Dalam laporan European Commission (2013) berjudul The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation juga dijelaskan, sektor driver deforestasi global adalah pertanian (54 persen), bencana alam (17 persen), pembangunan rumah dan infrastruktur (empat persen), dan industri (dua persen).

Sementara komoditas pertanian yang menjadi driver deforestasi global adalah peternakan (24 persen), serelia (delapan persen), kedelai (enam persen), dan umbi-umbian (empat persen).

Historis Lahan Perkebunan Sawit Indonesia

Berdasarkan laporan PASPI (2021) yang berjudul Asal Usul Lahan Perkebunan Sawit dan Polemik Deforestasi disebutkan, studi terkait asal-usul lahan perkebunan sawit di Indonesia dilakukan oleh Suharto et.al., (2019) dan Gunarso et.al., (2013) dengan mengunakan data-data land use change dari potret citra satelit yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa bahwa sumber lahan terbesar dari ekspansi perkebunan sawit di Indonesia selama periode 1990-2018 adalah dari lahan yang terdegradasi (degradated land) yakni sebesar 61,6 persen yang mencakup semak dan padang rumput dataran tinggi, semak dan padang rumput rawa, hutan rawa terganggu, hutan dataran tinggi terganggu, tanah gundul, dan lain-lain.

Sumber kedua berasal dari lahan pertanian/perkebunan sebesar 37 persen, di mana mencakup pertanian intensif, perkebunan, dan agroforestri. Sedangkan sisanya yakni sebesar 1,4 persen berasal dari hutan tak terganggu, hutan dataran tinggi tak terganggu, serta hutan rawa dan mangrove yang tak terganggu.

Melihat kondisi ini, PASPI dalam studi berjudul Asal-Usul Lahan Perkebunan Sawit dan Polemik Deforestasi tersebut menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, sebesar 98,6 persen asal-usul lahan perkebunan sawit Indonesia bukan dari konversi hutan (bukan deforestasi).