Strategi Huluisasi Mewujudkan Industri Sawit Semakin Hijau

Pengembangan industri sawit menuju fase innovation-driven akan meningkatkan sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Hingga tahun 2017 industri kelapa sawit nasional masih berada pada tahap awal industrialisasi yang ditandai dengan pemanfaatan kelimpahan sumber daya alam atau fase factor-driven. Kondisi tersebut terlihat dari peningkatan produksi minyak sawit yang masih bertumpu pada perluasan lahan (Sipayung, 2012; 2018).

Pengembangan industri sawit ke depan adalah meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas (capital-driven) dan selanjutnya bertransformasi menuju peningkatan produktivitas total (innovation-driven). Adapun, kontribusi industri kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi hijau di Indonesia masih berasal dari fase factor-driven tersebut.

PASPI Monitor (2025) dalam jurnal berjudul Industri Sawit dalam Membangun Ekonomi Hijau di Indonesia mengatakan bahwa pengembangan industri sawit menuju fase innovation-driven akan meningkatkan sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau di Tanah Air. Pemanfaatan ilmu pengetahuan, hasil riset, serta sumber daya manusia yang kreatif sebagai dasar innovation-driven menjadi faktor kunci dalam transformasi industri sawit menuju ekonomi hijau.

Selain berbasis pendekatan innovation-driven, peningkatan dan perluasan kontribusi industri sawit dapat dilakukan melalui penguatan pada sektor hulu meliputi perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS) atau proses huluisasi. Kemudian pada sektor hilir melalui pengembangan industri pengolahan sawit atau hilirisasi (Sipayung, 2025).

Pada sektor hulu terdapat tiga strategi huluisasi berbasis innovation-driven yang dapat meningkatkan dan memperluas kontribusi industri sawit pada ekonomi hijau, yaitu peningkatan produktivitas, ekstensifikasi berbasis reforestasi, dan penurunan emisi karbon. Berikut ulasan mengenai strategi huluisasi guna mewujudkan industri kelapa sawit yang semakin hijau.

Peningkatan Produktivitas. Untuk memenuhi permintaan minyak sawit, baik domestik maupun global yang terus meningkat maka peningkatan produktivitas menjadi solusi utama dalam menaikkan produksi minyak sawit nasional.

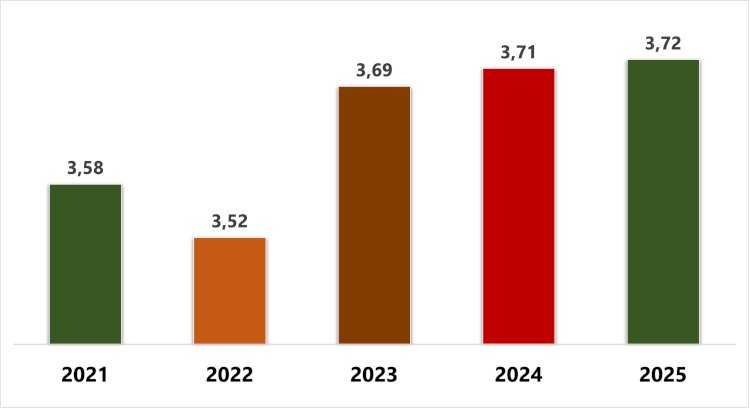

Saat ini produktivitas rata-rata kelapa sawit nasional berada pada kisaran 3–4 ton per hektare (Ditjenbun, 2024) dan ditargetkan meningkat menjadi 5–6 ton per hektare (PASPI Monitor, 2025e). Selain menghasilkan volume minyak yang lebih besar, peningkatan produktivitas juga berimplikasi pada efisiensi penggunaan lahan sehingga dapat mencegah deforestasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui konversi lahan pertanian.

Upaya peningkatan produktivitas tersebut dapat dilakukan melalui program peremajaan atau replanting serta penerapan kultur teknis yang lebih baik atau good agriculture practices (GAP) pada kebun yang telah ada (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2023k, 2023l, 2025e).

Ekstensifikasi Berbasis Reforestasi. Ekstensifikasi berbasis reforestasi merupakan penambahan area perkebunan baru dengan memanfaatkan lahan kritis atau terdegradasi, termasuk semak belukar maupun lahan bekas tambang. Terdapat dua model lanskap ekstensifikasi pada lahan terdegradasi, yaitu model mosaik antara kebun sawit dan kawasan hutan, serta model agroforestri sawit.

Pada model mozaik kebun sawit dan hutan, penggunaan ruang darat telah diatur secara spasial dengan mengombinasikan blok-blok kebun sawit produktif, kawasan lindung, sempadan sungai, hutan sekunder, serta koridor satwa liar secara terpadu.

Model tersebut bukan merupakan konsep baru karena sejak awal perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalokasikan sebagian wilayah hak guna usaha (HGU) sebagai area high carbon stock (HCS) dan high conservation value (HCV) untuk meningkatkan cadangan karbon serta memberikan ruang konservasi bagi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di area budidaya perkebunan (PASPI Monitor, 2023c).

Sementara itu, model agroforestri diterapkan dengan memanfaatkan lahan terdegradasi melalui pola tanam campuran antara kelapa sawit dan spesies tanaman hutan, tanaman pelindung tanah, atau tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi. Penerapan model agroforestri sawit telah dilakukan di beberapa wilayah, misalnya kombinasi sawit-sengon dan durian di Kalimantan Timur; sawit-jengkol dan petai di Riau; serta sawit-pisang, nanas, dan sengon di Sumatera Selatan.

Selain meningkatkan produksi minyak sawit serta memulihkan fungsi ekologis seperti peningkatan cadangan karbon, perbaikan unsur hara tanah, pencegahan erosi, peningkatan keanekaragaman hayati, dan pengurangan emisi, model agroforestri ini memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi petani maupun perusahaan perkebunan (Nurida et al., 2018; Kurnianingsih et al., 2025).

Dengan implementasi kedua model ekstensifikasi dalam kerangka reforestasi pada lahan terdegradasi atau lahan kritis tersebut, industri kelapa sawit dapat menghasilkan dampak ganda, yaitu meningkatkan kapasitas produksi minyak sawit nasional secara berkelanjutan sekaligus memperluas tutupan vegetasi dan serapan karbon. Dengan demikian, pertumbuhan luas kebun sawit dapat berjalan beriringan dengan peningkatan area hutan.

Penurunan Emisi Karbon. Meskipun perkebunan kelapa sawit memiliki kemampuan meningkatkan cadangan karbon sehingga berkontribusi terhadap penurunan emisi, proses produksi minyak sawit tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca (PASPI Monitor, 2023b; 2023i). Berdasarkan penelitian Mathews dan Ardiyanto (2015), sumber emisi terbesar dalam proses produksi mulai dari perkebunan hingga pabrik kelapa sawit atau CPO mill berasal dari limbah cair POME sebesar 62 persen; penggunaan pupuk sebesar 31,5 persen; serta penggunaan energi fosil sebesar 5,1 persen.

Melalui berbagai inovasi teknologi, emisi gas rumah kaca dari proses produksi minyak sawit dapat ditekan. Penerapan teknologi methane capture dalam pengolahan POME mampu menurunkan emisi secara signifikan, yaitu mencapai 66 hingga 90 persen (Mathews dan Ardiyanto, 2015; Nisa dan Wijayanti, 2023). Implementasi teknologi tersebut terbukti dapat mengurangi emisi di CPO mill tanpa memengaruhi volume produksi.

Inovasi di bidang teknologi pemupukan juga berperan dalam mengurangi emisi sekaligus meningkatkan produktivitas. Penggunaan controlled release fertilizer dilaporkan mampu menurunkan emisi dari pupuk hingga 50 persen (Sikora et al., 2020; IFA, 2022). Selain itu, substitusi pupuk anorganik dengan biofertilizer turut berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa mengurangi produktivitas tanaman (Sun et al., 2021; Hidayat et al., 2023).

Pendekatan lain seperti penggunaan varietas unggul melalui program replanting, pemanfaatan biochar berbasis biomassa sawit, substitusi energi fosil dengan biofuel sawit, serta optimalisasi lokasi PKS dan kegiatan hilirisasi di kawasan pedesaan juga dapat menurunkan emisi pada sektor hulu industri sawit. Kemudian sejumlah studi menunjukkan bahwa kombinasi perbaikan teknologi dan pengelolaan yang tepat mampu menurunkan emisi dalam proses produksi minyak sawit (Seng et al., 2021; Vincenza, 2021).

Penurunan emisi dengan mengadopsi inovasi teknologi dan manajemen produksi minyak sawit dibandingkan baseline menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit berpotensi untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon (PASPI Monitor, 2023d).

Adopsi inovasi teknologi penurunan emisi ditambah dengan penerapan strategi ekstensifikasi dalam reforestasi baik model mozaik maupun model agroforestri juga dapat dimanfaatkan industri sawit untuk mendapatkan manfaat ekonomi tambahan melalui mekanisme carbon credit pada perdagangan karbon maupun akses pada green financing lain yang mendukung pengembangan ekonomi hijau.