Solusi Konkret Turunkan Emisi GRK Global Melalui Bioenergi Sawit

Industri sawit memiliki potensi menghadirkan solusi guna mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) global.

Studi European Commission (2023) dan IEA (2023) mengungkapkan, emisi gas rumah kaca (GRK) global masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Emisi GRK global tahun 2022 mencapai sekitar 53,8 Gt CO2 eq. Emisi GRK global tahun 2022 tersebut meningkat 1,4 persen dari GRK global tahun 2021; meningkat 6,2 persen dibandingkan GRK global tahun 2020; dan meningkat 2,3 persen dibandingkan GRK global tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19).

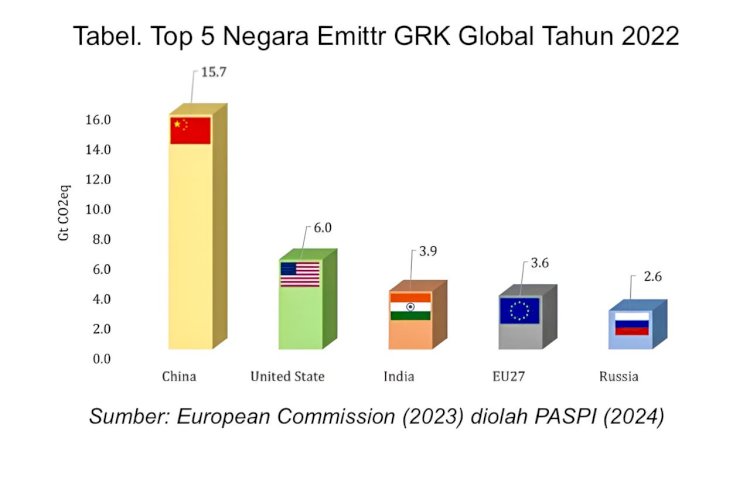

Top 5 negara emitter GRK global adalah China dengan emisi sebesar 15,7 Gt CO2 eq atau pangsanya sebesar 29,2 persen dari GRK global. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat sebesar 6 Gt CO2 eq (11,2 persen); India sebesar 3,9 Gt CO2 eq (7,3 persen); EU-27 sebesar 3,6 Gt CO2 eq (6,7 persen); dan Rusia sebesar 2,6 Gt CO2 eq (4,8 persen).

Pangsa kelima negara tersebut mencapai hampir 60 persen dari emisi GRK global tahun 2022. Negara-negara tersebut secara konsisten menjadi top lima emitter GRK global sejak tahun 1970-an (PASPI, 2023).

Sumber utama emisi GRK global adalah energi fosil. Dari 53,8 Gt CO2 eq emisi GRK global tahun 2022, sekitar 76 persen (41,2 Gt CO2 eq) merupakan emisi yang bersumber dari energi fosil (European Commission, 2023; IEA, 2023). Emisi GRK dari energi fosil tersebut meningkat hampir 1,5 kali lipat dari hanya sekitar 28,1 Gt CO2 eq pada tahun 2000 (PASPI, 2023).

Dalam periode tahun 2000-2022, emisi dari konsumsi batubara (coal) meningkat hampir dua kali lipat dari hanya 8,9 Gt CO2 eq menjadi 15,5 Gt CO2 eq. Kontribusi emisi dari minyak bumi (oil) juga meningkat dari 9.7 Gt CO2 eq menjadi 11.2 Gt CO2 eq. Demikian juga emisi gas alam (natural gas) meningkat dari 4,6 Gt CO2 eq menjadi 7,3 Gt CO2 eq dalam periode yang sama. Ketiga sumber energi fosil tersebut menyumbang sekitar 82 persen emisi GRK energi fosil (European Commission, 2023; IEA, 2023; PASPI, 2023).

Untuk mengatasi peningkatan emisi GRK global, dua solusi diperlukan sekaligus yakni bagaimana menyerap kembali emisi GRK yang terlanjur lepas ke atmosfer bumi dan mengurangi tambahan emisi dari bumi ke atmosfer, khususnya dari emisi energi fosil.

Berkaitan dengan hal tersebut, industri sawit global memiliki potensi menghadirkan kedua solusi yakni melalui penyerapan emisi karbon (carbon sink) dan penyimpanan stok karbon (biosequestrasi) (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2023) serta produksi bioenergi substitusi energi fosil (PASPI, 2023).

PASPI (2023) dalam jurnal berjudul COP-28 Dubai Summit, Emisi Energi Fosil, dan Bioenergi Sawit memaparkan, dari proses produksi biologis perkebunan sawit dihasilkan tiga generasi bioenergi sawit secara joint product.

Pertama, bioenergi sawit generasi pertama yang merupakan hasil pengolahan minyak sawit (crude palm oil/CPO, palm kernel oil/PKO) sebagai produk utama perkebunan sawit. Bioenergi sawit generasi pertama ini telah dikembangkan Indonesia maupun negara lainnya yakni biodiesel (fatty acid methyl ester) yang digunakan untuk substitusi solar fosil.

Selain biodiesel, saat ini juga sedang dikembangkan green diesel atau solar sawit sebagai substitusi solar fosil, green gasoline (biopremium/bensin sawit) sebagai substitusi bensin fosil, dan green avtur (bioavtur sawit) sebagai substitusi avtur fosil. Pengolahan untuk menghasilkan green fuel sawit tersebut juga menghasilkan joint product berupa biogas yang dapat menjadi substitusi gas alam/LNG.

Kedua, bioenergi sawit generasi kedua yakni bioenergi sawit yang dihasilkan dari pemanfaatan biomassa perkebunan sawit. Selain menghasilkan minyak sawit (CPO/PKO) sebagai produk utama, kebun sawit juga menghasilkan biomassa sawit sebagai joint product.

Biomassa yang dimaksud mencakup tandan kosong (empty fruit bunch), cangkang (palm kernel), serat buah (oil palm fibre and shell), batang kelapa sawit (oil palm trunk), dan pelepah kelapa sawit (oil palm fronds). Hasil study Foo-Yuen Ng et.al (2011) menunjukan bahwa untuk setiap hektare kebun sawit dapat menghasilkan biomassa sekitar 16 ton bahan kering (dry matter) per tahun atau sekitar tiga kali lebih besar dari produksi CPO dan PKO.

Ketiga, bioenergi sawit generasi ketiga yakni bioenergi sawit yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit/PKS (CPO mill) berupa POME (palm oil mill effluent). Pemanfaatan POME untuk menghasilkan bioenergi dengan mengadopsi teknologi methane capture untuk menangkap gas methane sehingga dapat menghasilkan biogas/biomethane.

Biogas hasil pengolahan POME tersebut juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada level lokal (desa sekitar PKS). Selain menghasilkan biogas, aplikasi teknologi methane capture tersebut dapat menurunkan emisi GRK yang sangat signifikan yakni sekitar 66-90 persen (PASPI Monitor, 2023; Nisa dan Wijayanti, 2023; Mathews and Ardiyanto, 2015).

Teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi berbasis POME adalah menggunakan sludge digester methane capture dengan teknologi budidaya alga sehingga dapat menghasilkan biodiesel algae (Yonas et.al., 2012; Nur et.al., 2013,2015; Sukumaran et.al., 2014).

Sementara itu, PASPI (2023) dalam sumber yang sama menjelaskan, bioenergi sawit setidaknya memiliki dua keunggulan sebagai substitusi/blending dengan energi fosil.

Pertama, bioenergi sawit dihasilkan setelah terlebih dahulu menyerap karbon dari atmosfer bumi (melalui proses fotosintesis) sehingga memiliki neraca yang relatif rendah karbon dibandingkan energi fosil. Sehingga jika bioenergi sawit digunakan untuk substitut atau blending energi fosil maka akan terjadi penghematan emisi (saving emission).

Kedua, bioenergi sawit merupakan energi terbarukan (renewable energy). Selama matahari bersinar dan karbon dioksida di atmosfer bumi ada maka bioenergi sawit akan terus dihasilkan. Hal ini berbeda dengan energi fosil yang bersifat tak dapat diperbaharui (nonrenewable energy) yang akan habis.

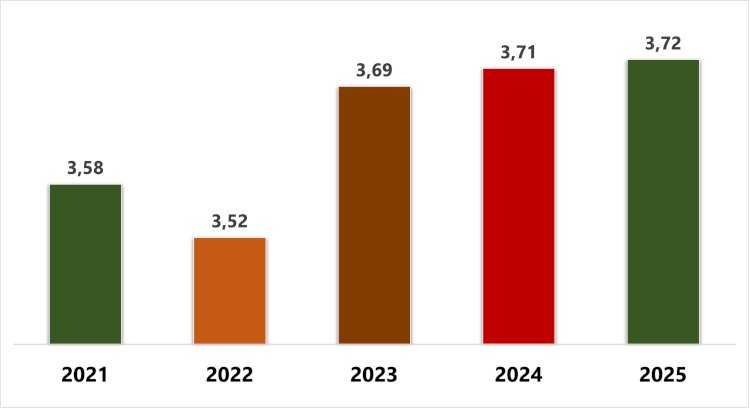

Substitusi atau blending bioenergi sawit dengan energi fosil telah terbukti dapat menurunkan emisi (PASPI, 2023). European Commission Joint Research Centre (2013) mengungkapkan bahwa biodiesel sawit yang dihasilkan dari PKS (CPO Mill) yang menerapkan teknologi methane capture mampu menghemat emisi (emission saving) mencapai 62 persen.

Selain itu, kemampuan biodiesel sawit lebih tinggi dibandingkan biodiesel nabati lain seperti biodiesel rapeseed (45 persen) maupun biodiesel kedelai (40 persen). Hal ini juga terkait dengan proses produksi minyak sawit yang menghasilkan emisi yang lebih kecil dibandingkan minyak nabati alternatif (Beyer et.al., 2020; Beyer dan Rademacher, 2021; PASPI, 2023).