Kontribusi Industri Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Sumatera Selatan

Industri kelapa sawit bisa menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terus bertumbuh dan berpotensi menjadi provinsi maju dan metropolis pada masa mendatang.

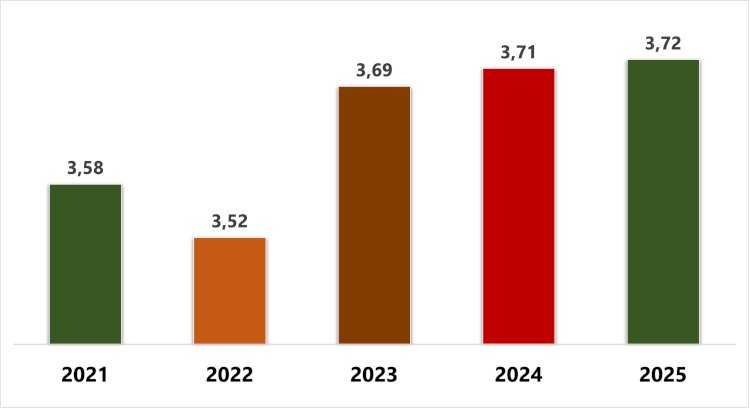

Badan Pusat Statistik (2025) mencatat, ekonomi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen pada tahun 2024 lalu. Sumsel mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp663,96 triliun, sedangkan PDRB per kapita mencapai Rp75,13 juta. Adapun, pada kuartal II-2025 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tercatat sebesar 5,42 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan yang tertinggi sejak empat tahun terakhir.

PASPI Monitor (2015) dalam jurnal berjudul Peran Minyak Sawit Mendorong Kesejahteraan Sumatera Selatan mengatakan, industri kelapa sawit bisa menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Industri kelapa sawit juga terbukti berhasil membangun ekonomi wilayah tersebut sekaligus menyejahterakan masyarakat (PASPI Monitor No 26 dan 18, 2015).

Peran industri kelapa sawit di kawasan pedesaan di Sumatera Selatan yakni (1) merupakan organisasi produksi yang menciptakan pendapatan (income-generating) di pedesaan; (2) menjadi basis sumber daya ekonomi bagi pedesaan (rural based-resources); dan (3) menciptakan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain di kawasan pedesaan (PASPI, 2015).

Sumatera Selatan merupakan provinsi sentra sawit terbesar kelima di Indonesia setelah Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Luas perkebunan sawit di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai 1.407.544 hektare pada tahun 2023 lalu. Selain itu, Sumsel memproduksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) mencapai 4,1 juta ton per tahun.

PASPI Monitor (2015) mencatat, perkebunan sawit rakyat di Sumatera Selatan secara empiris berdampak pada pembangunan wilayah pedesaan dan menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Daerah yang sebelumnya terbelakang (hinterland) telah berkembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Evolusi perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut mengikuti dua fase, yakni fase gestation stage di mana daerah pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi, atau degraded land/ghost town ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pada tahap ini, perusahaan swasta berperan sebagai inti, sementara masyarakat lokal berperan sebagai plasma.

Fase kedua adalah growth stages. Umumnya setelah lima tahun, keberhasilan inti plasma akan menarik investasi petani lokal untuk menanam kelapa sawit berupa perkebunan rakyat mandiri. Perkebunan rakyat ini bertumbuh dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi eksponensial.

Pada tahap berikutnya, setelah industri kelapa sawit mulai menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO), kawasan tersebut akan berkembang menjadi pusat-pusat permukiman. Kemudian di kawasan tersebut akan mulai dibangun perkantoran, pasar, serta fasilitas penunjang lain. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut membentuk suatu kawasan agropolitan atau kota-kota baru berbasis pertanian.

Selain mengubah kawasaan pedesaan menjadi wilayah agropolitan, kontribusi industri kelapa sawit juga sebagai penghasil devisa, mempercepat pembangunan daerah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan, meningkatkan pendapatan petani, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, hingga melestarikan lingkungan hidup (PASPI, 2023).

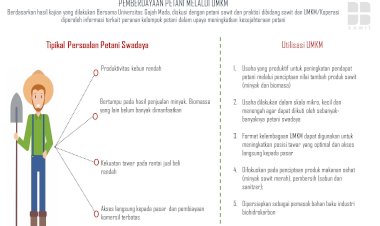

Pendapatan petani sawit baik plasma maupun petani sawit mandiri pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan bertumbuh cepat. Pendapatan petani dari perkebunan kelapa sawit tergantung berbagai faktor seperti tingkat produktivitas, biaya, skala usaha, dan harga jual.

Industri kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya berhasil mengentaskan petani dari kemiskinan, tetapi juga mampu menempatkan mereka sebagai bagian dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah (middle income class). Hal tersebut didukung oleh studi Goenadi (2008) dan World Growth (2011) yang mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan sektor yang berhasil mengurangi kemiskinan (pro-poor).

Amzul (2011) mencatat kontribusi industri kelapa sawit juga berdampak positif ke sektor-sektor lain. Secara komposisi, pertumbuhan industri CPO sekitar 64 persen dinikmati oleh pelaku perkebunan kelapa sawit. Adapun sisanya, yakni sebesar 36 persen dinikmati oleh sektor-sektor lain baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Secara lebih rinci, manfaat ekonomi dari industri CPO tidak hanya dinikmati oleh para pemilik perkebunan kelapa sawit, tetapi juga oleh sektor tenaga kerja, baik yang bekerja secara langsung di perkebunan kelapa sawit maupun yang terlibat di luar sektor perkebunan.

Dampak positif lain secara ekonomi adalah peningkatan produksi CPO memiliki keterkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan produksi CPO berpotensi memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan sehingga berkontribusi secara langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan.

Di sentra-sentra sawit Sumatera Selatan, peningkatan produksi CPO berpengaruh secara signifikan pada penurunan persentase penduduk miskin dengan nilai elastisitas sebesar -0,58. Artinya, setiap peningkatan 10 persen produksi CPO maka dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 5,8 persen.

Selain itu, industri minyak sawit dapat menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Sumatera Selatan yang sebelumnya berbasis sumber daya alam tak terbarukan (nonrenewable resources) menjadi sektor berbasis sumber daya yang terbarukan (renewable resources).

Melalui percepatan peningkatan produktivitas dan hilirisasi ke oleofood, oleokimia, biofuel, provinsi Sumatera Selatan akan berubah dari lumbung energi "di bawah tanah" menjadi lumbung energi "di atas tanah" secara berkelanjutan (PASPI, 2015).