Dampak Positif Perkebunan Kelapa Sawit ke Ekonomi Riau

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah.

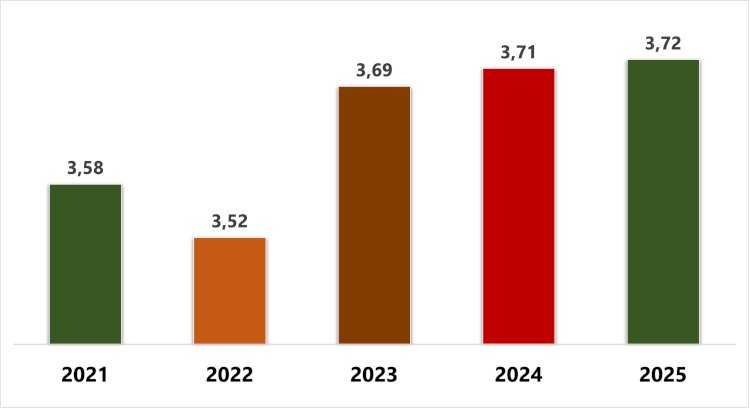

Provinsi Riau merupakan sentra utama perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan cakupan area sebesar 21,23 persen dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 3,40 juta hektare. Dengan luas lahan yang dimiliki, Provinsi Riau berhasil memproduksi 9,22 juta ton minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

PASPI Monitor (2015) dalam jurnal berjudul Industri Minyak Sawit Riau: Mentransformasi Ekonomi dari "Minyak di Bawah" ke "Minyak di Atas" mengatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau memberikan dampak positif terhadap ekonomi, yakni (1) menciptakan pendapatan (income-generating); (2) mengoptimalkan sumber daya pedesaan (rural-based-resources) baik sumber daya alam dan sumber daya manusia; serta (3) mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lain.

Pesatnya perkebunan sawit rakyat di Riau secara empiris berdampak pada pembangunan wilayah pedesaan dan menjadikan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Daerah yang sebelumnya terbelakang (hinterland) dan tertinggal/degraded land telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru (PASPI, 2015).

Lebih lanjut dijelaskan PASPI (2015), evolusi perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut mengikuti dua fase, yakni fase gestation stage, di mana daerah pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi, atau degraded land/ghost town yang ditetapkan pemerintah untuk kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit dikembangkan oleh perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang bertindak sebagai inti. Sementara masyarakat lokal bertindak sebagai plasma.

Fase kedua adalah growth stages. Umumnya setelah lima tahun, keberhasilan inti plasma menarik investasi petani lokal untuk menanam kelapa sawit. Perkebunan rakyat ini bertumbuh dengan cepat dan dapat disebut sebagai pertumbuhan yang sifatnya revolusioner, khususnya oleh peran petani mandiri yang mengembangkan usahanya secara swadaya.

Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kelapa sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit di kawasan tersebut mendorong kemunculan pusat-pusat pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian).

Secara umum, perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau berperan signifikan dalam pembangunan daerah dengan menciptakan proses ruralisasi yang positif, di mana desa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ini terjadi pada perkebunan rakyat yang proporsinya mencapai 62,63% dari total areal lahan sawit di Riau. Perkembangan ini turut menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau serta berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, dari yang semula berada pada kelompok berpendapatan rendah menjadi kelompok petani dengan pendapatan menengah ke atas (PASPI, 2017).

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 27,84%, hanya selisih sedikit dari sektor industri pengolahan yang sebesar 29,29% (PASPI, 2017).

PASPI (2015) mengatakan elastisitas produksi CPO terhadap PDRB non-migas sentra sawit Riau bernilai 1,41. Artinya, peningkatan 10 persen produk CPO akan meningkatkan 14 persen PDRB non-migas sentra sawit Riau, baik melalui kontribusi nilai tambah CPO maupun melalui dampak multiplier nilai tambah perkebunan kelapa sawit yang tercipta pada sektor-sektor ekonomi lain.

Kontribusi positif dan sifat elastis dari produksi CPO terhadap PDRB non-migas sentra sawit di Riau secara lintas waktu (overtime) menyebabkan pertumbuhan PDRB non-migas sentra-sentra sawit lebih cepat daripada pertumbuhan PDRB non-sentra sawit. Akibatnya, dengan peningkatan produksi CPO maka PDRB non-migas sentra sawit makin meninggalkan PDRB non-migas non-sentra sawit.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan bagian penting dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Riau. Data tersebut juga mengukuhkan hasil studi World Growth (2011) yang menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan daerah pedesaan (rural development).

Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2025) mengatakan sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Riau dengan lebih dari 51 persen penduduk Riau atau sekitar 3,45 juta jiwa menggantungkan hidup dari industri tersebut. Pada tahun 2025 ini terdapat 861.760 kepala keluarga (KK) di Riau yang berprofesi sebagai petani sawit.

Dampak pertumbuhan produksi CPO terhadap peningkatan pendapatan (multiplier income) tidak hanya dinikmati pelaku perkebunan kelapa sawit melainkan juga dinikmati oleh masyarakat yang bekerja di sektor-sektor ekonomi lain. Dari pendapatan yang tercipta dalam perekonomian akibat pertumbuhan CPO, sekitar 64 persen dinikmati pelaku perkebunan kelapa sawit dan sisanya yakni 36 persen dinikmati sektor-sektor lain (Amzul, 2011).

Dijelaskan PASPI (2015), manfaat pertumbuhan produksi CPO bukan hanya dinikmati pemilik kebun sawit, tetapi juga tenaga kerja baik yang bekerja di perkebunan kelapa sawit maupun tenaga kerja di luar perkebunan termasuk di perkotaan. Dengan dampak perubahan perkebunan produksi kelapa sawit yang demikian maka peningkatan produksi CPO berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Peningkatan produksi CPO akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan di daerah pedesaan sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Di sentra-sentra sawit Provinsi Riau, peningkatan produksi CPO berpengaruh secara signifikan. Pada penurunan persentase penduduk miskin dengan nilai elastisitas -0,47. Setiap peningkatan 10 persen produksi CPO dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 4,7 persen (PASPI, 2015).