Kompleksitas Fungsi Ekologis Kelapa Sawit

Komoditas kelapa sawit masih mendapatkan tantangan dari dalam dan luar negeri. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni maraknya atribut negatif yang disematkan untuk kelapa sawit, terutama soal lingkungan dan fungsi ekologi.

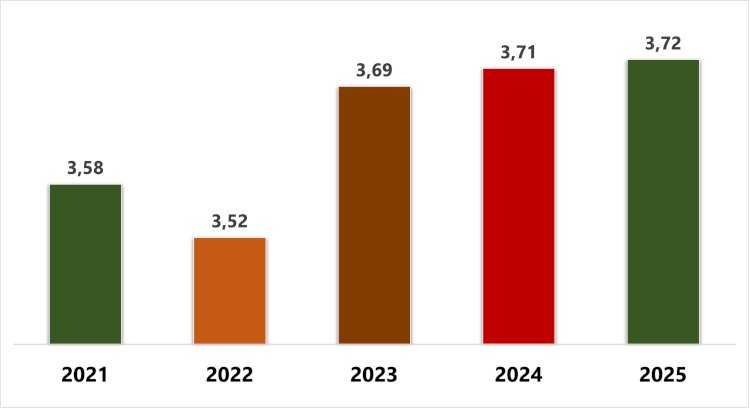

Komoditas kelapa sawit telah menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar di dunia. Bagi Indonesia, komoditas ini terus mendorong PDB sektor perkebunan berada dalam angka positif dan meningkat signifikan. Produk kelapa sawit dan turunannya telah diekspor ke hampir seluruh penjuru dunia dan memberikan nilai positif terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan.

Namun mirisnya, dengan kontribusi yang diberikan, kelapa sawit masih saja mendapatkan banyak tantangan dari dalam dan luar negeri. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni maraknya atribut negatif yang disematkan untuk kelapa sawit, terutama soal lingkungan dan fungsi ekologi.

Lantas, seperti apa fungsi tanaman kelapa sawit yang justru berkontribusi positif bagi ekologis tersebut?

Pohon Sawit dan Manfaatnya

Pohon kelapa sawit (elaeis guineensis) memiliki batang yang tegak dan tinggi, dengan daun yang panjang dan berbentuk seperti bulu ayam. Tingginya dapat mencapai 20-30 meter dan memiliki umur produktif selama 25-30 tahun. Pohon kelapa sawit memiliki akar tunggang yang kuat dan dapat menyerap nutrisi dari tanah dengan baik. Buahnya berwarna merah dan berbentuk bulat, dengan kulit yang tebal dan berduri.

Pohon kelapa sawit memiliki berbagai manfaat yang penting bagi manusia dan lingkungan. Mengutip laman Palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) berjudul Mengenal Kelapa Sawit dan Karakteristiknya yang dipublikasikan tahun 2024, manfaat pohon kelapa sawit yang dimaksud seperti: (1) sumber utama minyak kelapa sawit; (2) kontribusi ekonomi yang besar; (3) sumber energi alternatif; (4) meningkatkan kesejahteraan petani; dan (5) meningkatkan ketersediaan pangan.

Kapasitas "Paru-paru" Ekosistem

Berdasarkan hasil analisis PASPI yang diterbitkan tahun 2021 berjudul Perkebunan Kelapa Sawit Bagian Paru-paru Ekosistem Bumi dijelaskan, fungsi "paru-paru" dari tanaman kelapa sawit yang dimaksud adalah penyerapan netto karbondioksida (carbon sink or carbon sequestration) dari atmosfer bumi atau netto penyerapan fotosintesis dan respirasi serta memasok oksigen ke atmosfer bumi. Senada dengan hal tersebut, Henson (1999) dalam penelitiannya berjudul Comparative Ecophysiology of Oil Palm and Tropical Rainforest menemukan bahwa penyerapan netto karbondioksida dan produksi oksigen menunjukkan bahwa secara netto perkebunan kelapa sawit menyerap karbondiosida sebesar 64,5 ton CO2/ha/tahun dan menghasilkan oksigen yang sebesar 18,7 ton O2/ha/tahun.

Hal lain yang menarik dari studi Henson (1999) tersebut adalah penyerapan netto karbondioksida perkebunan kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan hutan tropis (rainforest). Carbon sink hutan hanya sebesar 42,4 ton CO2/ha/tahun. Demikian juga produksi oksigen hutan hanya sebesar 7,09 ton O2/ha/tahun. Sementara itu, Otto Soemarwoto (1992) dalam bukunya yang berjudul Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global mengatakan, kondisi ini dapat dipahami mengingat hutan tropis dipenuhi tumbuhan yang sudah dewasa/tua, di mana laju fotosintesis telah mendekati sama dengan laju respirasi.

Hasil analisis PASPI menyimpulkan, dengan luas lahan kelapa sawit dunia sekitar 24 juta hektare maka perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam membersihkan atmosfer bumi dengan cara menyerap karbondioksida (carbon sink) sekitar 1,5 miliar ton CO2 dari atmosfer bumi. Perkebunan sawit juga mampu menyegarkan atmosfer bumi melalui pasokan oksigen ke atmosfer bumi dengan volume mencapai sekitar 448,8 juta ton O2.

Reforestasi, Bukan Deforestasi

Perkembangan minyak sawit pada pasar minyak nabati dunia begitu revolusioner dan dinamis. Bahkan pangsa konsumsi minyak sawit relatif lebih besar dibandingkan tiga minyak nabati utama seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, dan minyak bunga matahari. Artinya, minyak sawit mendominasi pada pasar minyak nabati global. Berbagai upaya dilakukan oleh banyak negara (termasuk UE-28) untuk menghambat laju perdagangan minyak sawit, dari mulai isu kesehatan pada tahun1970-an hingga "menggoreng" isu lingkungan pada tahun 2016 hingga saat ini (PASPI, 2019). Isu emisi global dan deforestrasi menjadi salah satu isu lingkungan yang "menghantui" industri sawit khususnya perkebunan sawit.

Padahal, berdasarkan data dari potret citra satelit yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa dari 10,4 juta hektare kebun sawit Indonesia pada tahun 2013, sekitar 7,9 juta hektare berasal dari reforestasi (konversi lahan pertanian, lahan terlantar/semak belukar, dan HTI). Sementara, sekitar 2,5 juta hektare berasal dari deforestasi (konversi hutan produksi terganggu/tidak terganggu). Sehingga secara netto kebun sawit Indonesia merupakan reforestasi, bukan deforestasi.