Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Carbon Sink

Perkebunan kelapa sawit memiliki beberapa manfaat sebagai bagian upaya melestarikan lingkungan dan memitigasi perubahan iklim.

Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, transportasi, dan kegiatan industri, terus meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sehingga menyebabkan perubahan iklim dan memperparah pemanasan global. Kondisi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap ekosistem, pola cuaca, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan kembali kadar karbon di atmosfer melalui peningkatan penyerapan karbon (carbon sequestration) oleh tanaman.

PASPI Monitor (2025) dalam jurnal berjudul Mengenal Carbon Sink mengatakan bahwa tanaman kelapa sawit (elaeis guineensis) memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme penyerapan karbon atau carbon sink yang efisien.

PASPI (2025) mencatat beberapa fungsi dan manfaat perkebunan kelapa sawit dalam melestarikan lingkungan yakni menyerap karbon, menyimpan karbon dalam biomassa, memproduksi oksigen, dan mengganti (substitusi) energi fosil boros emisi dengan bioenergi sawit yang hemat emisi. Berikut ini ulasan mengenai fungsi dan manfaat perkebunan kelapa sawit yang dirangkum dari jurnal PASPI tersebut.

Menyerap Karbon. Henson (1999) menyatakan bahwa kelapa sawit memiliki kemampuan menyerap karbon hingga 64,5 ton per hektare per tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hutan tropis yang berdasarkan studi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS, 2023) hanya mampu menyerap sekitar 25 ton karbon per hektare per tahun.

Kemampuan kelapa sawit dalam menyerap karbon dioksida yang cukup besar dari atmosfer bumi didukung oleh karakteristik tanaman tersebut yang merupakan tanaman tahunan (perennial plant) dengan sistem akar kuat dan pertumbuhan cepat serta daun lebat yang membentuk kanopi hampir penuh saat dewasa sehingga dapat meningkatkan kemampuan penyerapan karbon.

Karakteristik kelapa sawit sebagai tanaman tahunan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan tanaman semusim seperti kedelai atau rapeseed yang memerlukan penanaman ulang setiap tahun. Hal tersebut memberikan keunggulan signifikan pada kelapa sawit karena lebih efisien.

Selain itu, masa produktif kelapa sawit yang lebih dari 25 tahun membuat sawit memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jangka panjang. Satu siklus hidup pohon kelapa sawit yang mencapai 25-30 tahun dapat menjadikan kelapa sawit sebagai "mesin biologis” yang efisien dalam menyerap karbon secara konsisten.

Menyimpan Karbon dalam Biomassa. Perkebunan kelapa sawit memiliki kemampuan biosequestrasi sehingga dapat menyimpan karbon dalam bentuk biomassa. Di Indonesia, stok karbon yang tersimpan dalam biomassa kelapa sawit rata-rata mencapai 40 ton per hektare (Khasanah, 2019).

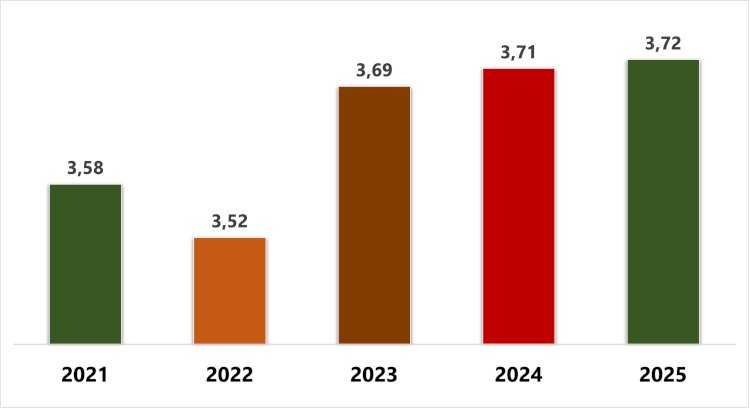

Seiring dengan pertumbuhan usia tanaman, jumlah karbon yang diserap dan disimpan juga terus bertambah. Kusumawati et.al (2021) mencatat stok karbon pada biomassa tanaman kelapa sawit yang berusia satu tahun sebesar 43,5 ton per hektare. Kemudian pada usia 28 tahun mencapai sebesar 74,4 ton per hektare.

Hal tersebut membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan dampak jangka panjang terhadap upaya pengurangan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Memproduksi Oksigen. Perkebunan kelapa sawit memiliki kemampuan dalam memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Henson (1999) mencatat dalam sebuah studi bahwa kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam memproduksi oksigen adalah sebesar 18,7 ton per hektare per tahun. Adapun, kemampuan hutan tropis dalam menghasilkan oksigen hanya sebesar 7,1 ton per hektare per tahun.

USDA (2021) mencatat perkebunan sawit memiliki peran sebagai paru-paru ekosistem karena memiliki kemampuan dalam memasok oksigen ke atmosfer bumi dengan volume mencapai sekitar 448,8 juta ton oksigen per tahun.

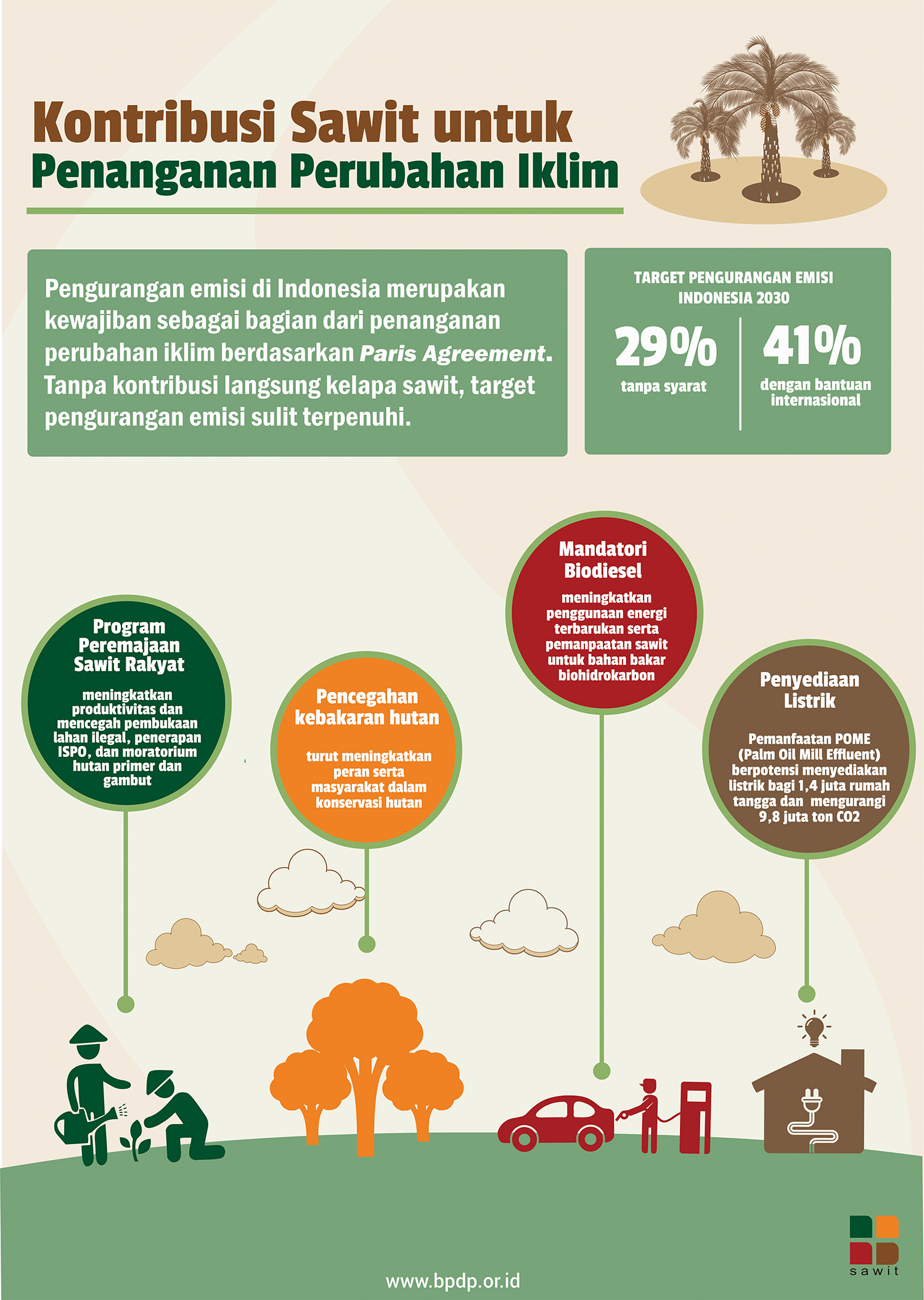

Substitusi Energi Fosil Boros Emisi. Kontributor terbesar emisi gas rumah kaca dunia adalah konsumsi energi fosil (Oliver et.al., 2022; IEA, 2023). Substitusi energi fosil dengan bioenergi akan menurunkan emisi GRK sekitar 50-70 persen. Pengalaman Indonesia dalam substitusi solar fosil dengan biodiesel sawit menunjukkan bahwa terjadi pengurangan emisi GRK yang cukup signifikan (Suwendi et.al., 2015; Kementerian ESDM, 2023).

Bioenergi berbasis sawit pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemanenan energi matahari yang telah dikonversi dan disimpan secara kimiawi melalui fotosintesis. Perkebunan kelapa sawit dapat dipandang sebagai perkebunan energi karena perannya dalam mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam minyak dan biomassa sawit. Selama matahari masih memancarkan energinya, proses pemanenan energi oleh perkebunan kelapa sawit akan terus berlangsung secara berkelanjutan.